(Max-Planck-Institut) – Vor 40 Jahren fanden Physiker am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik einen neuen Plasmazustand, der sich besonders gut für die Energiegewinnung eignen könnte: die H-Mode. Am 8. November 1982 erschien der zugehörige Fachartikel, der der Fusionsforschung weltweit Auftrieb gab. Bis heute gehört die Untersuchung der H-Mode zu ihren wichtigsten Arbeitsgebieten.

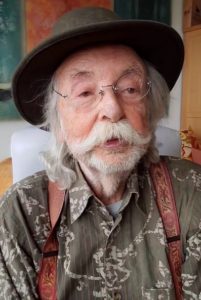

Der Durchbruch kam an einem Donnerstag, an dem – wie oft davor – Plasmen mit Neutralteilchenheizung bei hohen Temperaturen untersucht werden sollten. Diese Plasmen waren von einer hartnäckigen Gleichförmigkeit. „Doch mitten in der Serie änderten sich schlagartig die wichtigen Plasmaparameter. Alle Wissenschaftler im Kontrollraum von ASDEX merkten, dass etwas Außergewöhnliches passiert war“, erinnert sich Prof. Dr. Friedrich Wagner, der damals für dieses Forschungsgebiet bei ASDEX zuständig war. Anfangs glaubten viele, dass man es an diesem 4. Februar 1982 mit „schmutzigen Entladungen“ und großen Sägezähnen, also inneren Energierelaxationen, zu tun hatte. Tatsächlich machten Wagner und seine Kollegen am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching eine der bis heute wichtigsten Entdeckungen der Kernfusionsforschung: Sie fanden die H-Mode.

Vor 40 Jahren, am 8. November 1982 erschien der zugehörige Fachartikel in der Zeitschrift „Physical Review Letters“. Er beendete eine jahrelange Phase der Stagnation und der Enttäuschung in der Fusions-Community über den Nutzen der Neutralteilchenheizung. Zwar hatten die Forschenden in den 1970er Jahren Plasmen auf beachtliche Ionentemperaturen von sieben Kiloelektronenvolt heizen können – was kurzzeitig eine wahre Euphorie auslöste. Bald stellte sich aber heraus, dass die hohen Plasmatemperaturen durch eine Abnahme beim Energieeinschluss erkauft war. Es war so, als würde man ein Zimmer kräftig heizen und gleichzeitig die Fenster aufreißen. Dieses Plasmaverhalten stellte eine Gefahr für die weitere Entwicklung eines Fusionskraftwerks dar.

Viele in der Fusions-Community hielten die H-Mode für einen Messfehler

Heute heißt dieser ungünstige Betriebszustand L-Mode (Low-Confinement Mode). Wagners Entdeckung an ASDEX, dem Vorgänger des jetzigen Garchinger Experiments ASDEX Upgrade, bezeichnen die Forscher dagegen als High-Confinement Mode, kurz H-Mode. Dass es sich dabei tatsächlich um einen neuen Plasmaszustand handelte, war anfangs umstritten. „Ich fuhr im Juni 1982 zur Varenna Summer School in Italien, auf der ich unsere Ergebnisse erstmals öffentlich vorstellte. Besonders amerikanische Kollegen verbreiteten hinterher, dass wir in ASDEX den Plasmastrom nicht korrekt messen würden“, sagt Wagner, der später Direktor am IPP wurde. Erst beim nächsten wichtigen Symposium im September in Baltimore überzeugte er seine Kollegen – nachdem sie ihn vorher in einer stundenlangen Diskussion „gegrillt“ hatten. Wenig später konnten auch sie den neuen Plasmazustand in ihren Anlagen erzeugen.

„Die Entdeckung der H-Mode hat ITER erst möglich gemacht“, erklärt Prof. Dr. Elisabeth Wolfrum, die heute am IPP die Forschung an der H-Mode fortsetzt. ITER – die größte Fusionsanlage der Welt, entsteht derzeit im südfranzösischen Cadarache. Sie ist dafür ausgelegt, zehnmal mehr Leistung aus einem Fusionsplasma zu erzeugen, als an Heizleistung zugeführt wird. Dass ITER nach dem Vorbild von ASDEX und auch ASDEX Upgrade aufgebaut ist, liegt auch an der H-Mode. Diese trat bei ASDEX zuerst auf, weil dort im Donut-förmigen Vakuumgefäß vom Typ Tokamak das Plasma unten erstmals nicht rund, sondern spitz zulaufend geformt wurde. Die Physiker nennen die Spitze den X-Punkt. Dort wird überschüssige Energie in den sogenannten Divertor, quasi den Aschekasten eines Fusionsreaktors, abgeführt. Heute ist diese Bauweise Standard in allen Fusionsanlagen, die Magnetfelder zum Einschließen des Plasmas benutzen.

Die H-Mode führt zur Bildung einer Isolationsschicht am Plasmarand

Kurz nach der Entdeckung der H-Mode wurde am ASDEX gezeigt, warum Plasmen in diesem Zustand Energie doppelt so gut einschließen können wie in der L-Mode. „Am äußeren Rand des Plasmas bildet sich eine sehr effektive Isolationsschicht“, erklärt Wolfrum. „Die Temperaturdifferenz zwischen ihrer Außenseite und der dem Plasmainneren zugewandten Seite beträgt mehrere Millionen Grad Celsius.“ Allerdings entdeckten die Physikerinnen und Physiker auch eine unangenehme Begleiterscheinung der H-Mode: Am Plasmarand entstehen in regelmäßigen Zeitabständen heftige Energieeruptionen – so genannte Edge Localized Modes (ELMs). „In ASDEX Upgrade sind ELMs verkraftbar, aber im viel größeren ITER wären sie so stark, dass die beschichteten Wandoberflächen des Vakuumbehälters schmelzen würden“, sagt Wolfrum. ITER wird mit dem vierfachen Gefäßradius von ASDEX Upgrade gebaut, was wohl zu zehn- bis 15mal so starken ELM-Energien wie bei ASDEX Upgrade führen würde. Deshalb gehört die Unterdrückung dieser Störungen zu den wichtigsten Forschungsgebieten der Fusionsphysik.

Zentrale Fragen in Sachen H-Mode sind auch 40 Jahre nach ihrer Entdeckung noch ungeklärt. Etwa: Wie genau lässt sich der Übergang von der L-Mode in die H-Mode physikalisch erklären? Oder: Wie dick ist die Isolationsschicht, die so genannte Randtransportbarriere? Noch gibt es kein numerisches Modell, das die H-Mode komplett abbilden kann. Bislang müssen die Theoretiker ihre Computercodes mit bestimmten Anfangsannahmen füttern, um einzelne Phänomene der H-Mode zu berechnen. Was noch nicht gelingt: Ein Modell zu programmieren, bei dem der Übergang von L-Mode zu H-Mode sich quasi zwangsläufig aus der Physik ergibt. Mit einem solchen Modell ließen sich dann auch die Erreichbarkeit der H-Mode und die Parameter der ELMs im noch nicht fertiggestellten ITER-Experiment vorhersagen.

Auf der Suche nach dem perfekten numerischen Modell

Dieser perfekte Code müsste drei physikalische Ansätze für Plasmen vereinen: den Neoklassischen Transport, die Magnetohydrodynamik (siehe Erklärungen unten) und Turbulenz-fokussierte Modelle. Die derzeitigen Codes konzentrieren sich meist auf einen dieser Ansätze und beschäftigen selbst mit dieser Vereinfachung die weltweit besten Supercomputer oft monatelang für die Beantwortung begrenzter Fragestellungen. Aber die Modelle werden besser und die Rechner immer schneller.

Am IPP sind vor allem zwei numerische, nichtlineare Modelle im Einsatz, die beide von internationalen Teams unter Mitwirkung des IPP weiterentwickelt werden:

- JOREK basiert auf den magnetohydrodynamischen Gleichungen.

- GENE fokussiert sich auf Mikroturbulenzen in Plasmen.

„Durch das Zusammenspiel von Experimenten und Computermodellen haben wir beim Verständnis der H-Mode in den vergangenen Jahren viel gelernt“, erklärt Wolfrum. „Unsere experimentellen Ergebnisse vergleichen die Theoretiker mit ihren numerischen Modellen, bauen notwendige physikalische Verfeinerungen ein und erzielen dadurch wiederum Ergebnisse, die uns die Richtung für neue Experimente weisen.“

Bei diesen geht es auch immer um die Einstellung der Parameter Plasmadichte, Temperatur und Magnetfeld, die letztlich die Bewegung der Teilchen im Plasma bestimmen und bestimmte Moden, also Betriebsarten, erzeugen. Weil sich die Messtechnik in den letzten vier Jahrzehnten rasant verbessert hat, lassen sich Plasmen heute genauer vermessen als zur Zeit der Entdeckung der H-Mode, was hilft, den Plasmazustand besser zu beschreiben und zu verstehen.

Was die Forschenden inzwischen wissen: Es sind verscherte Strömungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten am Rand des Plasmas, so genannte Flow Shears, die bei der Entstehung der Randtransportbarriere eine entscheidende Rolle spielen. Diese Flow Shears reduzieren Turbulenzen am Plasmarand und führen so zu den spezifischen Eigenschaften der H-Mode.

Strategien zur Unterdrückung von Eruptionen am Plasmarand

Auch bei der Unterdrückung großer Edge Localised Modes – genannt Type-1-ELMs – ist die Wissenschaft zuletzt einen großen Schritt vorangekommen. So existieren zwei vielversprechende Strategien gegen die großen Energieeruptionen:

- Schwache magnetische Störfelder können ELMs im günstigsten Fall vollständig beseitigen. Dabei wird das ansonsten komplett achsensymmetrische Magnetfeld zum Einschluss des Plasmas leicht verformt, was allerdings die Energieeinschlusszeit um zehn bis 20 Prozent verringert. Seit 2011 erforscht das IPP an ASDEX Upgrade, wie diese Störfelder platziert werden müssen. Diese Methode ist besonders effektiv bei niedrigen Plasmadichten am Rand. Die Störfelder betragen dabei ein Promille des starken Toroidalfeldes.

- Die Entstehung von großen Type-I-ELMs lässt sich auch verhindern, indem man die Entstehung kleinerer unschädlicher ELMs fördert. Dafür wird die ansonsten elliptische Form des Plasmaquerschnitts mit Hilfe von Magneten in Richtung eines abgerundeten Dreiecks verformt. Die Plasmadichte am Rand wird erhöht. Indem man gezielt weitere Teilchen von außen ins Plasma bläst, treten dann mehrere tausend Mal pro Sekunde kleine Plasmaeruptionen am Rand auf, die die Gefäßwand nicht gefährden können.

„Durch die Erforschung der H-Mode nähern wir uns immer mehr Plasma-Betriebszuständen an, die für große Fusionsanlagen wie ITER am besten geeignet sind“, resümiert Prof. Elisabeth Wolfrum. Der inzwischen emeritierte H-Mode-Entdecker Prof. Friedrich Wagner freut sich über die völlig neuen Möglichkeiten, die die Fusionsanlage in Südfrankreich nach Fertigstellung bieten wird: „ITER wird ein Instrument sein, wie wir es noch nie auf der Erde hatten.“ Aus seiner Arbeit an ASDEX – und vor allem aus dem H-Mode-Jahr 1982 –hat er eines gelernt: „Fortschritt entwickelt sich nicht immer linear. Zwischendurch gibt es völlig unerwartet große Sprünge nach vorn. Das ist es, was Wissenschaft so spannend macht.“