Vor- und Nachteile der Technik, die sich in den letzten 50 Jahren explosionsartig entwickelt hat, waren in dieser Form nicht voraussehbar. Manchmal beherrschen sie mittlerweile unseren Alltag. Das gilt vor allen Dingen für das sogenannte Handy. Es fing ganz harmlos an, von überall her konnte man telefonieren und erreicht werden. Aber als Smartphone entwickelte es sich zu einer Krake. Was kaum jemand bedenkt, dahinter steckt die Tatsache, dass die Hardleiter-Technik es in diesen Jahren ermöglicht hat, Prozessoren und Speicher-Medien zu schaffen, die aus dem Handy extrem leistungsfähige Computer gemacht haben.

Als ich 1971 meine erste Sendereihe 13 Folgen ‚Einführung in die Elektronik‘ produzierte und mit dem Begleitbuch einen Bestseller erzeugte, konnte ich nicht ahnen, dass 45 Jahre später ein Smartphone eine Technologie beinhaltet, die früher nur in großen Sälen hätte untergebracht werden können. Auch meine zwei Jahre später ausgestrahlte Sendereihe ‚Digitaltechnik – eine Einführung‘, bestehend aus ebenfalls 13 Folgen und vier Seminaren, die vom VDI veranstaltet wurden, erwies sich zwar als Einstieg in das digitale Zeitalter, aber das was sich heute bis hin zur ‚Künstlichen Intelligenz‘ entwickelt hat, konnte kaum voraussehbar sein. Insbesondere die sozialen Medien ermöglichen zwar, dass der einzelne Mensch noch niemals zuvor über so viel Informationen verfügen konnte wie heute.

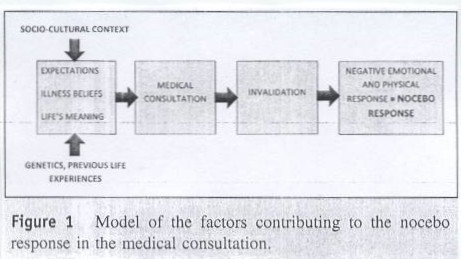

Anfangs glaubte man, das würde die Demokratie stärken. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. eine psychologische und soziologische Eigenschaft des Menschen – ich nenne sie die selektive Wahrnehmung – hat dazu geführt, dass sie in der Regel nur das aufnehmen, was in ihr eigenes Weltbild passt, verbunden mit allen Vorurteilen. Die Folge ist, geschickte Demagogen und verbrecherische Elemente können die Meinungsbildung so beeinflussen, dass wissenschaftliche Relevanz und physikalische und soziologische Gesetzmäßigkeiten offenbar keine Rolle mehr spielen was die öffentliche Meinung anbelangt. Hinzu kommt, dass gefühlsgesteuerte Menschen in ihrem täglichen Nachrichtenkonsum suchtgesteuert sind und sich wie durch den Rattenfänger von Hameln beeinflussen lassen. Dann kommt es dazu, dass – unterstützt durch automatische E-Mails und Fake News – das Urteilsvermögen so beeinträchtigt wird, dass Autokraten wie Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien, Erdogan in der Türkei und Orbán in Ungarn und Duda in Polen u. a. ein leichtes Spiel haben und sozusagen das postfaktische Zeitalter einläuten konnten. Das Beispiel macht immer mehr Schule und unterhöhlt vernunftbezogene Politik, wie das im BREXIT zum Vorschein gekommen ist. Mit Demokratie im ursprünglichen Sinne hat das nichts mehr zu tun.

Um ein wenig gegen zu steuern, unterhalte ich seit 15 Jahren diese Homepage, die übers Internet große Verbreitung finden, aber seit zwei Jahren auch eine offizielle Seite bei Facebook, wo ich niemals private Informationen verbreite, sondern ausschließlich unter dem Titel ‚Der Vernunft eine Chance‘ Kommentare, die die Widersprüche in der Politik im Verständnis der Wissenschaft und vielen anderen konterkarieren soll. Immerhin gelingt es mir über Facebook teilweise über 200 000 Bürger anzusprechen. Doch mir ist bewusst, dass das nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt.

Jean Pütz