3D-Herzmuskel aus Hautzellen gezüchtet

Personalisierte Behandlung von Leiden wie Vorhofflimmern und Verringerung von Tierversuchen

Hamburg/Berlin (pte011/14.12.2018/10:30) – Forscher des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung http://dzhk.de und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) http://uke.de haben aus Hautzellen ein schlagendes menschliches Herzmuskelgewebe der

Vorhöfe gezüchtet. Die in "Stem Cell Reports" veröffentlichte Studie

könnte zur personalisierten Behandlung von Herzerkrankungen wie

Vorhofflimmern führen und Tierversuche verringern.

Retinsäure macht’s möglich

Das Wissenschaftler-Team aus Hamburg hat die Vorhofzellen mit der

Technologie der induzierten pluripotenten Stammzellen aus gespendeten

Hautzellen hergestellt. Diese Methode war zuvor schon angewandt worden,

um Zellen der unteren Herzkammern zu züchten. In der aktuellen Studie

modifizierten die Forscher die Technik durch Hinzufügen einer Chemikalie

namens Retinsäure. Dadurch erlangten die Zellen ähnliche Eigenschaften

wie Vorhofzellen.

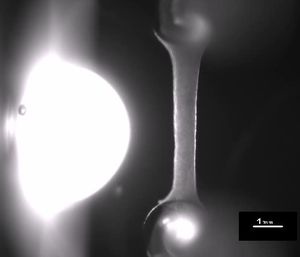

Werden die Zellen dreidimensional gezüchtet, entstehen Streifen des

Vorhof-Herzmuskels, die sich wie ein echter Vorhofmuskel verhalten. Dies

könnte die Entwicklung von Medikamenten für Vorhofflimmern wesentlich

erleichtern, sagen die Experten. Der Herzmuskel aus dem Labor "schlägt",

leitet Strom und reagiert auf bestimmte Medikamente ebenso wie der

menschliche Vorhofmuskel. Als nächsten Schritt will das Team den

künstlichen Herzmuskel perfektionieren und ihn dazu bringen, sich wie

ein "kranker" Herzmuskel zu verhalten. Auf diese Weise könnten

Medikamente außerhalb des menschlichen Körpers getestet werden.

Einige Hautzellen reichen aus

Der Herzmuskel ist patientenspezifisch. Dies macht es möglich,

Medikamente an Herzgewebe zu testen, das von einer bestimmten Person

stammt, um genau die Vorhof-Erkrankung zu behandeln, die diese Person

hat. "Die Idee, dass wir Medikamente an einem Herzmuskel testen können,

der für einen bestimmten Patienten gezüchtet wurde, klingt fantastisch.

Unsere Forschung zeigt, dass dies jetzt Realität ist, wir benötigen

dafür nur einige Hautzellen. Unsere Studie kann helfen, Tierversuche zu

reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden", so Marta Lemme vom Institut

für Pharmakologie und Toxikologie des UKE und Erstautorin der Studie.

Video eines schlagenden Herzmuskelstreifens zum Download: http://bit.ly/2SKTXiv