Neue Technik ermöglicht Kontakt zu Wachkoma-Patienten:

Fast jeder Fünfte besitzt ein „verborgenes“ Bewusstsein

Berlin – Es ist der Stoff, aus dem Psychothriller geschrieben sind: Patienten im Wachkoma sind scheinbar ohne Bewusstsein. Sie können mit ihrer Umwelt nicht in Kontakt treten. Vieles deutet aber darauf hin, dass einige Patienten mehr wahrnehmen als bisher vermutet. Anders als beim künstlichen Koma, in das Michael Schumacher nach seinem Skiunfall versetzt wurde, wird ein Wachkoma nicht durch Medikamente herbeigeführt, sondern ist Folge einer Hirnverletzung. Neurophysiologische Studien zeigen, dass ein Teil der Betroffenen Aufgaben wahrnimmt, versteht und versucht, diese zu erfüllen. Inwieweit Wachkoma-Patienten sogar kommunizieren können, ist Thema einer Pressekonferenz am 20. März 2013 anlässlich des 30. International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) und der parallel stattfindenden 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung (DGKN). Diese finden vom 19. bis 23. März 2014 in Berlin statt.

Schätzungsweise 5000 Menschen in Deutschland werden als Wachkoma-Patienten behandelt. Bei rund einem Viertel war ein Schädel-Hirn-Trauma, wie es Schumacher erlitten hat, der Auslöser. Tatsächlich liegt bei etwa 40 Prozent jedoch eine Fehldiagnose vor, erläutert Privatdozent Dr. med. Andreas Bender, Chefarzt am Therapiezentrum Burgau: „Diese Patienten haben entweder bereits unbemerkt wieder ein Minimalbewusstsein oder gar ein volles Bewusstsein erlangt, sind jedoch vollständig gelähmt. Der zweite Fall kommt nur sehr selten vor, wir sprechen vom Locked-In-Syndrom.“

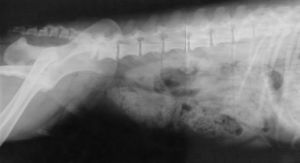

Mithilfe neuer elektrophysiologischer Verfahren können Experten inzwischen leichter als früher feststellen, ob das Nervensystem eines komatösen Patienten Reize verarbeiten kann oder nicht. Dazu gehören sogenannte ereigniskorrelierte Potentiale (ERP), also Schwankungen im Elektroenzephalogramm (EEG), die parallel zu kognitiven Prozessen oder Sinneswahrnehmungen stattfinden. Ebenso hilfreich erwies sich die Methode „Motor Imagery“, bei der Betroffene aufgefordert werden, sich Bewegungen vorzustellen ohne diese durchzuführen. „Bei zehn bis zwanzig Prozent der Wachkoma-Patienten finden wir deutliche Hinweise auf ein ‚verborgenes‘ Bewusstsein“, berichtet der DGKN-Experte Dr. Bender im Vorfeld des ICCN.

Eine ERP-Analyse hilft Ärzten auch dabei, Patienten zu identifizieren, mit denen später eine Kommunikation möglich sein könnte. Eine aktuelle Studie konnte nachweisen, dass diese Menschen mit starken Schwankungen ihrer Gehirnströme auf Nonsens-Sätze reagieren. Darüber hinaus gibt es neue Ansätze, über sogenannte Brain-Computer-Interfaces (BCI) einen Kontakt zu Betroffenen herzustellen. Neurophysiologen gelang es, einen Patienten im Zustand des Minimalbewusstseins Ja-Nein-Fragen beantworten zu lassen. „Leider kann derzeit nur ein kleiner Teil der Patienten in Spezialzentren entsprechend untersucht werden“, erklärt Dr. Bender. „Engere Kooperationen zwischen Universitäts- und Rehabilitationskliniken wären wünschenswert“.

„Fortschritte in der Neurophysiologie ermöglichen künftig ganz neue Therapieansätze“, sagen die Tagungspräsidenten Professor Dr. med. Otto Witte aus Jena und Professor Dr. med. Reinhard Dengler aus Hannover. „Gerade in den vergangenen Jahren hat sich bei der Erforschung des Bewusstseins viel bewegt.“ Darüber berichten Experten aus der ganzen Welt auf dem internationalen Kongress: Unter anderem Professor Rizzolatti, einer der bedeutendsten Hirnforscher unsere Zeit. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.iccn2014.de